黄昏时分,站在自己办公室的落地窗前,眺望由自己一手缔造的商业版图,是许多中国第一代企业家的标志性场景。然而,这份成就感背后,往往伴随着一个更深沉的焦虑:这片江山,谁来接?怎么接?

这不仅是一个关于血缘的亲情问题,更是一个关乎企业生死的战略命题。我们看过太多“富不过三代”的魔咒,也见证过太多因交接不顺而导致的帝国斜阳。问题出在哪?或许,“谁来接?怎么接?”从一开始就不是正确的问题。

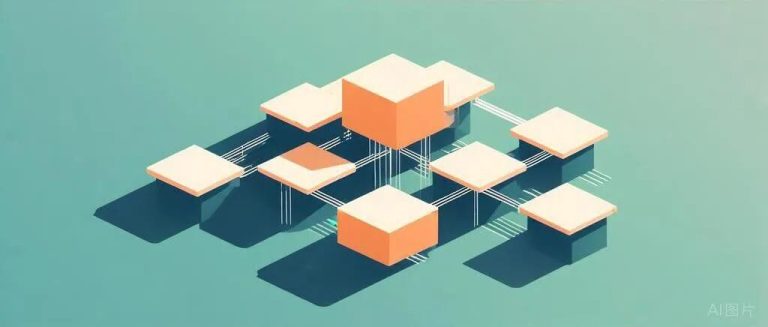

传承的核心,可能不是寻找一个“完美的继承人”,而是构建一个“有弹性的传承系统”。

今天,我们不谈理论,只看故事。从那些成功或失败的真实棋局中,观察一种正在浮现的实践——梯队式继承。

01 “立储之困”:单点故障的风险

我们先来看一个熟悉的剧本。

华南某制造业的王董,上世纪90年代靠着过人的胆识和勤勉,将一个家庭作坊做成了年营收几十亿的行业龙头。他的儿子小王,从小品学兼优,被寄予厚望,一路名校,从美国常春藤盟校拿了MBA回来。

王董的安排看起来顺理成章:直接任命儿子为副总裁,主抓新兴的互联网业务,希望他能用新思维为企业注入活力。然而,事与愿违。小王带着一腔热情和满脑子的先进理论,却发现自己像一个“外来物种”。他提出的数字化转型方案,在那些跟着父亲打天下的元老们看来,是“纸上谈兵”;他想引入的职业经理人团队,被视为对“自己人”的威胁。更重要的是,他在车间里分不清机器型号,在酒桌上听不懂供应商的“行话”。不到两年,新业务亏损,小王心灰意冷,王董更是扼腕叹息。

这个故事并不鲜见。这种“钦定太子,空降历练”的模式,本质上是一种“单点继承”。它最大的风险在于,将整个企业的未来,押注在单一继承人身上,形成了一个脆弱的“单点故障”系统。一旦这个点出现能力错配、意愿缺乏或融入失败,整个传承计划便会瞬间崩盘。

02 梯队实践:从“一个人”到“一个系统”

我们把视线投向欧洲,看看那些穿越了数个世纪风雨的家族,是如何破解这个难题的。

LVMH集团的伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault),这位奢侈品帝国的缔造者,对待五个子女的培养方式,堪称一部教科书。他做的不是“选太子”,而是打造一个“继承人候选梯队”。

他的每个孩子,无一例外,都是从集团内部的基层或中层岗位开始。长女德尔菲娜(Delphine),曾在Dior的产品部门工作超过十年,从最基础的产品开发做起,如今执掌Dior。长子安托万(Antoine),在接管集团传讯和形象负责人之前,曾在LV的门店做过销售。其他的孩子也都在不同品牌、不同职能(如零售、市场、并购)之间轮转。

阿诺特布下的这盘棋,精妙之处在于:

- 赛马,而非指定。孩子们在各自的赛道上奔跑,业绩是最好的试金石。这不仅是在考察他们的能力,更是在集团内部为他们建立军功和威信。他们不是靠自己的姓氏发号施令,而是靠实打实的战绩赢得尊重。

- 多元试错,而非孤注一掷。在这个过程中,每个人的天赋和兴趣会自然显现。有人擅长创意与品牌,有人精于投资与管理。系统性的轮岗,帮助他们找到最适合自己的位置,也让阿诺特得以观察谁最具备执掌全局的视野和魄力。

- 团队作战,而非单打独斗。最终的结果,可能不是一个人继承所有,而是一个由家族成员和顶级职业经理人共同组成的“权力核心”。他们彼此熟悉,相互协同,共同守护这个庞大的商业帝国。

这背后是一种根本性的认知转变:

- 传承的标的,不应是一个“职位”,而应是一个“系统”。

- 真正的传承,不是培养一个“守业者”,而是构建一个能持续产生“领导者”的系统。

- 这个系统能够持续地识别、培养和筛选出最优秀的领导者,无论他(她)是否来自家族。

03 你的传承之梯:中国企业的实践路径

全球案例固然精彩,但回到中国的土壤,我们该如何构建自己的“传承之梯”?结合本土企业的特点,有几个关键步骤值得思考。

第一步:早期介入,而非早期掌权。

许多企业家习惯在子女学成归来后,直接给予高位。但更聪明的做法是,让他们从青少年时期就开始“非正式”地介入。不是去听战略会,而是假期去车间当个实习生,跟着销售跑一次市场,或者在客服部门接听几周的投诉电话。

这种介入的目的,不是学会管理,而是建立一种体感——对业务、对员工、对客户的真实感知。这种从泥土里生长出来的认知,是任何商学院都教不会的。

要让他们闻到炮火的硝烟,而不仅仅是看战略地图。

第二步:轮岗与压力测试。

系统性地设计一条轮岗路径。这条路不应总是坦途,必须包含一些“难啃的骨头”。比如,去一个亏损的子公司,或者负责一个不被看好的新项目。这不仅是锻炼能力,更是在进行压力测试,观察他们在逆境中的判断力、韧性和领导力。没有经历过失败考验的成功,是脆弱的。

第三步:为“太子”寻“太傅”。

在中国的人情社会中,年轻的继承人最难处理的就是与父辈元老的关系。一个非常有效的方法,是建立“导师制”。为继承人指定一位或几位德高望重、能力出众的非家族高管作为导师。

这步棋一举多得:它向元老们传递了尊重;让继承人能从“叔伯”的经验中汲取智慧,快速融入核心圈;也让创始人能从一个客观的第三方视角,了解继承人的真实成长状态。为太子寻太傅,是传承中被低估的艺术。

第四步:区分所有权与经营权。

这是最关键,也最考验创始人胸怀的一步。家族企业传承的终极目标,是企业的永续经营,而非某个家族成员必须坐上CEO的位置。

通过建立家族信托、家族委员会等顶层设计,将家族的“所有权”和企业的“经营权”进行适度分离。这意味着,家族成员可以作为股东、董事,从战略层面掌控企业方向,而日常经营,则可以放手交给最合适的职业经理人。

这给了继承人更多的选择,也给了企业更多的可能性。他(她)可以是优秀的董事长,但未必是合格的CEO。当选择“不接班”也成为一个被接受的选项时,传承的压力反而会大大减小。

04 从“交棒”到“传灯”

回到开篇的那个场景。当第一代企业家再次凭窗远眺时,他思考的问题或许应该改变。不再是“我的孩子能否守住这份家业?”,而应该是“我是否建立了一个足够强大的系统,让最优秀的人才来引领它继续前行?”

传承,不是一次性的“交棒”,而是一场漫长的“传灯”。创始人要做的,不是打造一根完美的权杖,而是点燃一盏能自我造血、代代相传的明灯。