我们观察到,中国家族企业在迈过百亿级的分水岭时,掌舵人常常感慨:“规模大了,反而更累、更乱。”

根据普华永道的家族企业调研数据,65%的百亿家族企业陷入统分两难的困境——想管紧了扼杀活力,想放开了又怕失控。典型如美的集团从家族式管理转型为职业化治理,实现了多业务板块的协同飞跃;但反观万达的过度扩张,已导致债务危机与治理失衡,业务版图摇摇欲坠。

这些案例不是孤例,而是普遍现实:随着企业越做越大,治理生态是否也能跟着从一棵大树长成一片森林?我们认为,治理生态必须同步升级的本质原因在于:单树思维的局限,无法驾驭森林复杂性。

01 大树老去:为什么许多百亿企业的治理正在失效?

许多家族企业起步于创始人的超级大树——高效但脆弱。随着多业务扩张,旧模式开始显露裂痕:

- 集团总部仍旧一言堂,但新业务和人才各怀心思,上面统着,下面各自为战;

- “分权、授权”只剩下口号,却常常演变为无人负责——家族信任链断裂,职业经理人变临时工,投资人成旁观者;

- 结果是决策拖沓、资源错配、内部竞争加剧,这些不是单纯的文化或技能问题,而是治理体系与实际生态脱节,“老树干撑不住新林冠”。

我们从美的集团的案例可以看到,早期家族管理虽高效,但面对家电、机器人等多板块时,方洪波主导的职业化转型(引入外部高管、建立矩阵式治理)让企业真正从创始人依赖转向系统依赖,营收翻倍增长。

企业越做越大,治理也需要跟上,不然再多业务板块,也无法独自组成森林。

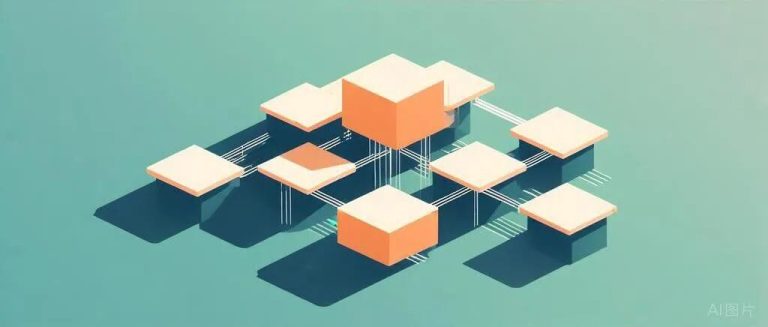

02 森林法则:真正的统一,只有共识和能力流动起来

百亿级家族企业的出路,不是复制欧美模板或堆砌制度,而是构建“森林生态”——一种动态、共识驱动的治理观。

共识为天:不是宣言,而是碰撞后的方向共识

所有业务单元、利益相关人都需在阳光下生长,而唯一的太阳是企业核心共识。共识不是纸面原则,而是危机中“大家为什么还愿意在一起”的底线。

如,美的通过经营哲学共识会,让家族、经理人和投资方定期碰撞,确保多业务(如智能家居与工业机器人)不偏航道。

平台为地:少一半管控,多一倍支撑

真正的地力不是管得多,而是根系养得好。资源平台(人力、财务、IT)以共享为目标,减少摩擦、放大共赢。平台不应是中央大脑,而是水土养分,让前线创新和失败都能快速吸收、反馈、改良。

如,万达早期缺乏统一平台,导致地产与文旅板块资源重复投入,效率低下;后来调整为共享服务中心后,才逐步稳住阵脚。

业务分林:清边界、强操盘、能分也能合

真正的“差异化治理”,是让每个业务因地制宜、用脚投票;在战略、资金、品牌等阈值上,必须无条件回归全局。而差异化治理中的“分治”,不是去权,而是让一线对结果充分负责;不是多一层审批,而是多一重责任转化。

华为虽非家族企业,但其轮值董事长与分布式管理模式(各业务群独立运营,但共享研发平台),为多领域(如5G、云服务)提供了借鉴,有效避免了总部瓶颈。

能力内化:不用谁盯着,也不会再走回头路

没有哪种体系设计能保证恒久有效,最健康的治理方式是让家族、经理层、资本、员工都具备内化的治理能力:遇变能复盘、遇乱能修复、遇新能共创。

美的集团的成功,在于将治理能力内化为企业DNA(如持续的管理者培训),而万达的教训是忽略了能力分布,导致危机时无人能快速补位。

03 新旧分水岭:你是否已经进入森林治理时代?

检查你的组织,是否还在这些老问题里打转:

- 业务单元激励与集团KPI南辕北辙,谁也说服不了谁?

- 家族新一代和高管无法坦诚讨论底线,只剩避祸与自保?

- 合作伙伴和投资方参与不过表面,事务性介入多、信任型共创少?

- 最有野心和创造力的人变成流失最多的人?

- 决策会议只剩分赃,本该统一时反而分裂?

04 结语:护林思维,才是穿越周期的关键

中国家族企业的下一幕,不再是谁有最大的树,而是谁能守住最健康的森林。在护林者的世界观里,没有为了统一而斗争,也没有为分治放纵,而是靠“共识—平台—激励—修复”的循环,形成动态自稳。

那些率先突破单树思维的企业,将成为真正能跨代与应对不确定的超级生态体。守住森林,比守一棵树难一百倍,但也值得一百年。